Каналы передачи информации радиосвязь. Каналы связи

Тема 21. КАНАЛЫ СВЯЗИ. СЕТИ КАНАЛОВ СВЯЗИ.

21.1. Общие сведения о каналах связи. Классификация каналов.

Каналы связи являются неотъемлемой составной частью любой системы передачи информации, канала передачи данных (см. рис. 21.1). Под каналом связи в общем случае понимается совокупность устройств, обеспечивающих передачу сигналов с определенными свойствами от одного пункта к другому.

С концептуальной точки зрения проявления альтернативной коммуникации более четко проявляются в их журналистском аспекте, как можно видеть ниже, из краткого спасения исторических аспектов. Он появился, чтобы обозначить популярное общение, поскольку оно было четко изложено, и охарактеризовать тип прессы, который не был согласован с позициями традиционных средств массовой информации, а затем под влиянием цензуры военного режима в Бразилии. В этом случае он называется альтернативным прессом. Это было время, когда большинство крупных газет подчинялись официальному мнению правительства, политически-идеологически или принудительно, под цензурой.

Линия связи является непременной составной частью каждого канала связи, по которой осуществляется похождение электромагнитных колебаний от передающего пункта к приемному (в общем случае канал может содержать несколько линий, но чаще одна и та же линия входит в состав нескольких каналов).

Кроме линий связи, в состав канала входит оборудование, установленное на промежуточных и оконечных пунктах. В зависимости от рассматриваемой задачи одни и те же оконечные устройства могут быть отнесены либо к каналу связи (если они заданы), либо к передатчику или приемнику (если они должны быть выбраны в процессе разработки).

Альтернативная пресса, представленная небольшими газетами, обычно таблоидными, осмеливалась критически проанализировать реальность и бросить вызов типу развития. Это газеты, направленные и разработанные левыми журналистами, некоторые из которых связаны с мелкой буржуазией, которые, устав от авторитаризма, стремились к новому социальному проекту и были заинтересованы информировать население о проблемах национального интереса в критическом подходе.

Как утверждает Раймундо Родригес Перейра, «альтернативная пресса была выражением средней буржуазии, рабочих и мелкой буржуазии, защищала национальные и народные интересы и поэтому осуждала военный режим». Именно в двойной оппозиции к системе, представленной военным режимом, и ограничениям для журналистского интеллектуального производства под авторитаризмом, то есть связующему звену этой артикуляции между журналистами, интеллектуалами и политическими активистами.

В частности, канал связи может состоять только из линии (если нужно выбрать все оконечные устройства) или вся система передачи может состоять только из канала (если источник и получатель сообщений могут быть подключены к каналу непосредственно).

Исчерпывающее описание канала , позволяющее рассчитать или оценить любые его характеристики, называют моделью канала . Модель следует отличать от частичного описания канала, состоящего лишь из отдельных характеристик.

Это были газеты, которые представляли собой альтернативу чтению великим газетам, которые тогда существовали. Они касались тем, которые обычно фокусировались на прессе и распространялись по одной и той же схеме: они продавались в газетных киосках, подписях или в местах плавающей публики.

В целом альтернативная пресса включала помимо газет с характеристиками периодических ежедневных тиражей и популярных информационных бюллетеней другие сегменты, такие как популярная пресса, связанная с народными движениями. Итак, что характеризует журналистику как альтернативу, является тот факт, что она представляет собой опцию в качестве источника информации, контента, который она предлагает, и типа подхода. Но, как уже указывалось, небольшие газеты, информационные бюллетени и другие формы коммуникации также назывались альтернативными силой смысла их содержания, но без отказа от чтения обычных газет.

Канал связи классифицируется по различным признакам - по используемым линиям связи (кабельные, радиорелейные, тропосферные, коротковолновые, ультракоротковолновые и т.д.), по техническому характеру сигналов и назначению систем связи (телефонные, звукового вещания, телевизионные, телеграфные, передачи данных - цифровой информации, телеметрические, телекомандные и т.д.).

Короче говоря, в популярных движениях есть альтернативное общение, которое экстраполирует газеты и журналистику. Популярное и общинное общение: разнообразие и конвергенция. Следует помнить, что популярное общение происходит от слова «люди», не использующего унисон. Как подчеркивает Вандерли, термин «люди» может означать всех граждан; националисты, которые сражаются против иностранного колонизатора; бедные или обедневшие, всегда помнят как «повао» или «повиньо»; классы субалтерна, расположенные в оппозиции к господствующим классам в обществе.

При математическом описании каналы связи различают, в первую очередь, по типу множеств, которым принадлежат входные и выходные сигналы (непрерывные и дискретные каналы), и по характеру изменений этих сигналов во времени (каналы непрерывного и дискретного времени).

Среди непрерывных каналов непрерывного времени можно выделить два наиболее типичных. Первый из них представляет собой непосредственно линию связи, часто с усилительным оборудованием. Он занимает особое положение, так как входит в состав всех других каналов связи.

Можно по-прежнему воспринимать «людей» как постоянно меняющуюся концепцию, которая содержит отрицательность и всегда находится в оппозиции к тем, кто выступает в роли антинародных людей, угнетателей или тех, кто противоречит потребностям и интересам большинства.

С точки зрения людей как динамической концепции, выведена идея популярной альтернативы. Он расположен во вселенной популярных социальных движений в процессе борьбы за права гражданства. Но есть и другие измерения популярного, например народного народа, охватывающего традиционные и подлинно культурные проявления людей, присутствующих в проявлениях народной музыки; и как популярный массив, когда он пронизывает большие частные СМИ. Это последнее измерение проявляется в трех аспектах: культуролог, популярность и общественная полезность.

Второй отличается от первого наличием модуляционного и демодуляционного оборудования (часто многоступенчатого) и, соответственно, полосой пропускания. Примерами каналов второго типа могут служить индивидуальные и групповые тракты систем высокочастотного телефонирования, телевизионные каналы и т. д.

Непрерывный канал дискретного времени состоит из непрерывного канала непрерывного времени и подключенных к нему на обоих концах синхронизированных стробирующих устройств, отсчитывающих передаваемые и принимаемые сигналы.

Таким образом, существует больше различий между популярными или общинными формами общения, которые направлены на «людей» через коммерческие средства коммуникации - популярные высказывания - и те, которые проводятся гражданами или ассоциациями и ассоциациями, представляющими общественный интерес, между общественным и общественным сообществом. Первые, несмотря на развитые измерения, которые могут быть общительными или популярными, не всегда нацелены на эмансипацию граждан и не изменяют типичную манипулятивную логику основных коммерческих СМИ, за некоторыми исключениями.

Дискретный канал чаще всего дискретен и по времени. Он состоит из непрерывного канала и подключенных к нему формирователя сигналов (дискретного модулятора) и решающего устройства (см. рис.21.2). Последние и обуславливают дискретность множества входных и выходных элементарных сигналов. В идеальном случае эти два устройства действуют синхронно.

Популярное и общинное общение можно понять во многих отношениях, но оно всегда обозначает сообщение, в котором «люди» являются главным героем и получателем, от кордельной литературы до общения с сообществом. Общение сообщества, как оно развивалось в последнее время, означает: канал выражения сообщества, посредством которого сами люди могут выражать свои общие интересы и свои самые насущные потребности. Это должен быть инструмент предоставления услуг и обучения граждан, всегда с заботой о том, чтобы быть в гармонии с темами местной действительности.

Иногда говорят о полунепрерывных каналах - непрерывно-дискретных , у которых множество входных сигналов непрерывно, а выходных - дискретно, и дискретно - непрерывных, у которых множество входных сигналов дискретно, а множество выходных - непрерывно (рис.21.1).

Описание канала . Описание канала состоит в указании ограничений на сигналы S(t), передачу которых он обеспечивает, и характера преобразования S(t) S*(t), которое он осуществляет.

Поэтому, с теоретической точки зрения и недавних социальных практик, коммуникация сообщества использует принципы народного общения, и в зависимости от особенностей каждой ситуации может существовать определенное различие между одним опытом и другим. Например, обычно случаются случаи, когда сообщество становится более множественным во время работы в соседстве, городе или регионе, где существуют разнообразные социальные акторы, и в действительности определенные общие характеристики размываются, но другие остаются такими, как органический смысл местную связь, участие в программировании и передачу контента, представляющего общественный интерес.

Ограничения на передаваемые сигналы касаются их физических характеристик. Эти ограничения могут обуславливаться как особенностями самого канала, так и условиями его работы, например, необходимостью ограничить мешающее влияние на другие каналы.

Преобразование сигнала в идеальном канале должно было бы сводиться к равенству S*(t) = S(t). Из-за несовершенства реальных устройств выходной сигнал S*(t) отличается от входного S(t). Ввиду сложности большинства реальных каналов достаточно точное описание преобразования S(t) S*(t) в них представляет собой сложную задачу. Обычно пользуются упрощенными моделями.

Для всех проанализированных коммуникаций сообщества, которые иногда называют популярными, альтернативными или основанными на участии, характеризуется коммуникационными процессами, основанными на публичных принципах, такими как не прибыльность, для содействия активному участию населения, чтобы иметь - предпочтительно - собственность собирать и распространять контент с целью развития образования, культуры и расширения гражданства. Он охватывает технологические средства и другие формы каналов выражения под контролем общественных объединений, движений и некоммерческих общественных организаций.

Важной характеристикой любого канала является его пропускная способность С , представляющая собой максимально возможную скорость передачи информации, т.е. максимальное количество информации, которое может быть передано по каналу за единицу времени. (обычно С измеряется в двоичных единицах информации в секунду). Скоростью передачи информации по каналу J(S, S*) называют отнесенное к единице времени количество взаимной информации между сигналами S(t) и S*(t), т.е.

В конечном счете, однако, право на общение достигается путем гарантирования доступа к каналам связи. Это не только право гражданина на информацию, как получателя - так присутствующую, выступая в основных средствах массовой информации, - но также и право на доступ к средствам массовой информации в качестве продюсера и распространителя контента.

Давно известно, что активное участие гражданина на всех этапах общения, как главного героя, упирается в конституцию процессов образования, благоприятствующих более гибкому развитию гражданства. Таким образом, несмотря на обоснованность общинных средств массовой информации, которые только способствуют распространению содержания общественных интересов и приверженцев местностей, а не провоцируют продвинутое участие людей в том, что делать коммуникативными, идеал должен позволить возможность учиться не только опубликованными сообщениями но и непосредственным участием в его производстве и распространении.

J(S, S*) = J(S*, S) = H(S) - H(S/S*) = Н (S*) - H(S*/S),

где H(S), H(S*) - энтропии входного и выходного сигналов;

H(S/S*), H(S*/S) - условные энтропии входного сигнала при известном выходном сигнале и наоборот, отнесенные к единице времени (секунде).

Пропускная способность зависит только от свойств канала , так как представляет собой максимум величины J(S, S*), вычисленной по всему множеству сигналов S(t), которые могут быть поданы на вход канала в соответствии с заданными ограничениями:

Важность распространения образовательного содержания не обсуждается, но не только через них осознается. Стоит помнить, что ремесленными средствами были те, которые оказались практически осуществимыми в начальный период действия народных движений. Уже в другой ситуации, когда есть социальное расширение коммуникационных технологий, которое проходит через видеомагнитофон, громкоговоритель, частотно-модулированное радио, общественное телевидение в кабельной системе и далее, сайты, блоги, фотологи и списки рассылки в Интернете, Расширение прав и возможностей, на английском языке, означает активное участие населения с полномочиями контроля и принятия решений в социальных процессах и, как таковое, также ассигнование средств коммуникации.

С = max J(S, S*).

{S(t)}

Непрерывный канал

.

Непрерывный канал обеспечивает передачу непрерывных функций непрерывного времени. Сигналы на входе и выходе непрерывного канала будем обозначать соответственно U(t) и U*(t). Эквивалентная схема непрерывного канала приведена на

рис.21.3.

Ограничение на входные сигналы U(t) для непрерывных каналов обычно задаются указанием допустимой пиковой Pkпик или средней Pkср мощности передаваемых сигналов и полосы передаваемых частот (fn - fb); разность F = (fn - fb) называется шириной полосы пропускания канала.

Общественная коммуникация и сообщество: концептуальные подходы. Подобно тому, как популярное прилагательное является основополагающим выражением «народное общение» и происходит от слова «люди», выражение «коммуникация сообщества» имеет связь с концепциями сообщества. Они сложны и находятся в процессе трансформации.

Существенные изменения в концепциях сообщества, хотя некоторые из его принципов все еще существуют. Например, чувство принадлежности, участия, объединения интересов и взаимодействия - это характеристики, которые сохраняются на протяжении всей истории, а понятие конкретного территориального локуса как структурирующего элемента сообщества преодолевается изменениями, вызванными внедрением новых технологий информации и коммуникации.

Преобразование U(t) U*(t) сигнала в непрерывном канале может быть сведено к четырем факторам: изменение масштаба (ослабление или усиление), смещение во времени (задержка), искажение (детерминированные изменения формы) и воздействие помехи, хотя четко разграничить их в реальных каналах часто бывает трудно. Поскольку первые три фактора детерминированы, то определяющим является воздействие помехи.

Короче говоря, коммуникация в сообществе предполагает существование практики, которая выходит за рамки простого приближения или совместного использования одних и тех же ситуаций. Принадлежность к одной и той же этнической группе или проживание в том же районе или использование одного и того же коллективного транспорта не означает, что существуют общественные отношения. Сообщество основано на идентичности, совместных действиях, взаимности интересов, сотрудничестве, чувстве принадлежности, прочных связей и тесных отношениях между его членами.

Помехой будем называть случайный процесс, не зависящий от сигнала. При отсутствии детерминированных изменений в канале, воздействие помехи на сигнал, как правило, может быть описано соотношением

U*(t) = U(t)* (t) + (t),

где (t) - аддитивная составляющая помехи,

(t) - мультипликативная составляющая помехи (реализации случайных процессов E(t) и H(t), которые предполагаются статистически независимыми).

Поэтому не все местные СМИ являются общинными, просто обращаясь к близкой аудитории, используя один и тот же язык или рассказывая о местных вещах. Он может просто воспроизводить образцы частных коммерческих СМИ с точки зрения экономических и политических интересов, а также полагаться на ту же логику управления и программирования, дистанцируясь от коммунистической точки зрения.

Таким образом, коммуникация в сообществе зарезервирована для ссылок на личность: у них нет прибыльных целей и установления горизонтальных отношений между вещателями и приемниками с целью постепенного расширения социальных прав и распространения гражданства.

Природа источников помех весьма разнообразна. В реальных непрерывных каналах многие из них действуют одновременно, и помеха имеет сложный характер. В принципе аддитивная и мультипликативная составляющие помехи , как и всякие непрерывные случайные процессы, могут быть определены n-мерными плотностями вероятностей при n стремящейся к бесконечности. Однако такое описание, как правило, неприемлемо. К тому же в реальных каналах воздействие помехи сочетается с детерминированными изменениями сигнал, которые так же имеют свой характер. Поэтому для описания и исследования непрерывных каналов пользуются существенно упрощенными моделями.

Существует еще один уровень изменений, который мешает концепции сообщества, которая имеет все, что связано с коммуникацией сообщества, то есть с мистикой социальной справедливости. Даже если их невозможно идентифицировать как конкретные сообщества, эти субъекты стремятся трансформировать условия угнетения и страдания сегментов бразильского населения в целях реализации мира, в котором каждый может иметь достоинство и уважать права гражданства. У них есть что-то общее, из которых можно было бы увидеть конституцию «сообщества идей».

Именно на этом уровне коммуникация сообщества пересекается с другими формами выражения и с самими социальными действиями, поскольку это не то, что происходит отдельно, а встроено в более широкие ассоциативные процессы. Методы коммуникации порождали концепции, которые позволяют нам воспринимать термины «популярная», «альтернативная» и коммуникация сообществ как синонимы, ссылаясь на борьбу сегментов субальтерна за их эмансипацию, хотя есть некоторые особенности, свойственные каждому из процессов.

Наиболее распространенной моделью непрерывного канала является так называемый гауссовский канал . Помеха в нем аддитивна ((t) = 1) и представляет собой эргодический нормальный процесс с нулевым математическим ожиданием. Гауссовской моделью достаточно хорошо отображается лишь канал с флуктуационной (в частности с тепловой) помехой, присутствующей во всех реальных каналах. Во многих случаях имеет место не только флуктуационная, но и импульсная помеха, вызываемая, например, атмосферными разрядами, переходными процессами при различного рода переключениях и т.д. В этом случае используется гиперболическая модель канала.

Во многих реальных каналах наряду с аддитивной помехой существенную роль играет мультипликативная помеха . Наиболее распространенной моделью канала с мультипликативной помехой является канал с замираниями.

Иногда может быть применена модель канала с мультипликативной помехой, согласно которой (t) принимает лишь два значения - 0 и 1.Такая модель отражает резкие изменения коэффициента передачи (вплоть до полных прерываний или “пропаданий”), имеющие место в ряде реальных каналов, например в стандартных телефонных каналах , а также при использовании коротковолновых радиостанций.

Передача дискретных сообщений по непрерывным каналам . Источник и получатель дискретных сообщений могут быть согласованы непосредственно с непрерывным каналом, за счет преобразований A(t) U(t) (сообщение в сигнал U*(t) A*(t) (сигнал в сообщение).

Однако, как правило, эти преобразования осуществляются в две ступени. При этом на основе непрерывного канала организуется дискретный, допускающий передачу лишь небольшого числа различных элементарных сигналов, чаще всего двух. Тогда источник и получатель сообщений согласовываются уже не с непрерывным, а с дискретным каналом (при помощи кодера и декодера). Такое построение системы передачи значительно облегчает ее техническую реализацию, хотя и не позволяет добиться полного использования пропускной способности непрерывного канала.

Дискретный канал . Дискретные каналы образуются из непрерывных путем подключения к ним формирователей сигналов на передающем конце и решающих устройств на приемном конце (см. рис.21.2).

В качестве непрерывных каналов в современных системах передачи цифровой информации чаще всего используются односторонние тракты стандартных телефонных каналов высокочастотных систем уплотнения кабельных и радиорелейных линий связи, а также стандартные телеграфные каналы, образованные при вторичном уплотнении телефонных каналов. Используются и радиоканалы различных диапазонов, в том числе радиоканалы космической связи и т.д. Для передачи цифровой информации на ближние расстояния широко используются городские телефонные и телеграфные линии связи.

Формирование сигналов преобразует последовательность импульсов постоянного тока B(t) в однозначно отображающую ее последовательность элементарных сигналов U(t), удобную для передачи по соответствующему непрерывному каналу.

Решающее устройство преобразует поступающий по непрерывному каналу сигнал U*(t) в сигнал на выходе дискретного канала B*(t). За счет воздействия непрерывной помехи U*(t) представляет собой последовательность непрерывных сигналов. При идеальной синхронизации действие решающего устройства состоит в опознании принимаемого сигнала за каждый дискретный отрезок времени. Критерий принятия решения чаще всего основан на принципе максимального правдоподобия . Во многих системах решение принимается в два этапа. На первом этапе дискретизируется только значение принимаемого сигнала, время остается непрерывным. На втором этапе дискретизируется время и принимается окончательное решение.

При невозможности принять достаточно надежное решение по какой-либо позиции сигнала решающее устройство может выдавать сигнал стирания, означающий отказ от решения, или же в сомнительных случаях осуществляется отождествление принятого сигнала, но одновременно выдается сопровождающий его служебный сигнал “сомнительности”.

Ошибки в дискретном канале (искажение сигнала) сводятся к четырем факторам. Один из них - смещение во времени (задержка) является детерминированным. Другие детерминированные изменения в дискретном канале отсутствуют, так как решающее устройство выдает сигналы фиксированной формы. Остальные три фактора являются случайными . Они состоят в смещении номеров позиций i* выходной последовательности относительно номеров позиций i входной последовательности (ошибки синхронизации, т.е. выпадение и вставка символов), в отличии выходных символов от входных на некоторых позициях символьного стирания.

На практике дискретный канал образуется совокупностью устройств преобразования сигналов и непрерывными каналами и выполняет функцию физического уровня программной структуры вычислительной сети.

В свою очередь непрерывный канал, именуемый каналом связи включает линии связи (физическую среду распространения сигналов) и средства каналообразования и уплотнения, о которых речь пойдет дальше.

21.2. Линии связи и их виды.

Составной частью каналов связи являются линии связи, по которым распространяются электромагнитные сигналы. В зависимости от конкретных условий, в которых организуется связь, для передачи сигналов используются проводные или радиолинии.

По проводным линиям электромагнитное поле распространяется вдоль непрерывной направляющей среды. К проводным относятся воздушные и кабельные линии, волноводы, световоды.

По радиолиниям сообщения передаются посредством распространения электромагнитных волн в свободном пространстве.

Исторически первыми возникли и применяются до настоящего времени воздушные линии (цепи). Воздушная цепь представляет собой пару изолированных металлических проводов, закрепленных на некотором расстоянии друг от друга, в результате чего роль изолятора между ними выполняет воздух. Подвешиваются провода на деревьях или железобетонных опорах.

Недостатками воздушных линий являются значительное влияние климатических условий на устойчивость работы системы связи , высокий уровень помех (от высоковольтных линий, радиостанций, контактной сети железных дорог), малый диапазон частот .

Кабель связи представляет собой некоторое количество проводников, изолированных друг от друга . В качестве изоляции используется кабельная бумага или различные разновидности пластмасс. Для предохранения от проникновения влаги проводники заключаются в герметическую оболочку. Сверху накладывают защитные покровы, предохраняющие кабель от механических повреждений.

Пара проводников образует электрическую цепь, по которой передается сигнал. Переход от воздушной цепи к кабельной позволил существенно уменьшить влияние климатических условий на работу системы связи, снизить уровень помех, расширить рабочий диапазон частот. Кабели подразделяются на подземные, подводные и подвесные.

При любом виде электрической связи (телефония, телевидение, передача данных и т. д.) по линиям передается электрическая энергия. По мере распространения по цепи часть энергии теряется (рассеивается), уровень передаваемого сигнала постоянно снижается и при большой длине линии до приемного конца сигнал дойдет настолько ослабленным, что его нельзя будет регистрировать. На линиях большой протяженности размещаются усилительные станции (пункты), где ослабленный сигнал усиливается. При этом чем больше ослабление сигнала в цепи (на единицу длины), тем чаще должны быть размещены усилительные пункты. Расстояние между усилительными пунктами зависит от конструкции кабеля и системы передачи и колеблется от трех до нескольких десятков километров.

Работы по созданию волновых линий связи начаты еще в 50-x годах как у нас в стране, так и за рубежом. Волновод представляет собой обычно металлическую трубу, внутренняя поверхность которой покрыта токонесущим слоем и защитной диэлектрической пленкой. Электромагнитная энергия распространяется вдоль полости такой трубы. Волноводы прокладываются в грунте в металлических трубах большего диаметра. Волновая линия передачи позволяет передавать сигналы в очень широком диапазоне частот [(35...40)*109 Гц]. Этот диапазон в сотни и тысячи раз превышает диапазон частот, в котором можно передавать сигналы по кабельным линиям связи.

Изобретение лазера привело к создания оптических линий связи. Их основой являются оптические кабели связи (их еще называют волоконно-оптическими), содержащих ряд световых жил (волокон), защищенных от непосредственного контакта с внешней средой и механической деформации. Диаметр волокна составляет около 100 мкм. Кабель может содержать от единиц до нескольких десятков волокон, заключенных в общую оболочку.

Работа волоконного световода основана на принципе полного внутреннего отражения при распространении светового луча (см. рис.21.4) в двухслойной стеклянной нити с разными коэффициентами переключения п1 и п2.

При передаче сигналов по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) необходимо преобразовать электрический сигнал в световой луч, сохранив всю информацию, содержащуюся в сигнале. Для этой цели используется оптический модулятор, световой луч на входе которого оказывается промодулированным основным сигналом (например методом амплитудной модуляции, когда изменяется интенсивность луча). На приеме световой сигнал преобразуется в электрический с помощью фотодетектора. Оптическая линия связи (рис.21.5) содержит, как и кабельная, усилительные станции (оптические и электрические - с преобразованием света в электрический сигнал).

Ожидается, что со временем оптические кабели существенно потеснят электрические кабели, так как они имеют ряд преимуществ. Основные из них: отсутствие дефицитных материалов, идеальная изоляция линии, малые габариты и материалоемкость. Оптические кабели позволяют, к тому же передавать сигнал в полосе частот в сотни раз превышающую полосу частот электрических кабелей.

Радиорелейная линия (РРЛ) относится к радиолиниям. Она содержит несколько приемопередающих радиостанций, которые размещаются на расстоянии прямой видимости между антеннами (рис.21.6). На оконечной передающей станции происходит преобразование электрического сигнала в радиоволны (сконцентрированные в виде остронаправленного луча), которые излучаются антенной. На оконечной приемной станции выполняется обратное преобразование. Обычно РРЛ работают в диапазоне сантиметровых длин волн (частота 109 Гц).

В зависимости от рельефа местности и особенностей распространения радиоволн высота антенны на опорах изменяется от 10...20 до 70...80 м, а расстояние между соседними станциями составляет 30...65 км. Промежуточные станции (ПРС) служат для ретрансляции сигналов, то есть принимают сигналы (радиолуч) от передающей станции, усиливают их и передают в направлении последующей станции.

Разработка радиорелейных линий передачи началась в 1953 году. К настоящему времени протяженность РРЛ у нас составляет около сотни тысяч километров.

Разновидностью радиорелейной линии являются спутниковые линии связи (рис.21.7), в которых роль ретранслятора выполняет не наземная станция, а спутник связи (точнее приемно-передающий ретранслятор), помещенный на спутнике. На земле строятся оконечные станции с параболическими антеннами и устройствами наведения на антенну спутника. Спутниковые линии связи являются широкополосными. Спутниковые системы позволяют передавать информацию в отдаленные районы значительно дешевле и с более высоким качеством, чем по наземным радиорелейным и кабельным линиям связи, а также организовать связь с труднодоступными районами, к которым протягивать наземные линии сложно и дорого, а иногда и просто невозможно.

Кроме описанных существуют и другие радиолинии (например, тропосферные, метеорные и др.).

На практике, если это необходимо, может быть осуществлен переход от линии связи одного типа к линии связи другого типа (при условии согласования характеристик сигнала и линии связи), то есть возможно использование различных комбинаций линий связи.

21.3. Каналы тональной частоты и их основные характеристики.

В начале развития техники многоканальной связи по междугородным каналам связи передавалась исключительно телефонная информация. Телефонная связь и в настоящее время имеет наибольший удельный вес среди всех видов связи. Поэтому основным типом канала связи , образованным аппаратурой многоканальных систем передачи, является канал, обеспечивающий передачу речевого сигнала. Канал такого типа получил название канала тональной частоты (канал ТЧ) . Этот же тип канала получил наибольшее распространение и для передачи данных.

Канал ТЧ - совокупность технических средств, обеспечивающая передачу сигналов электросвязи в нормализованной эффективно используемой полосе частот 300...3400 Гц. Эта полоса частот соответствует рекомендованной МККТТ полосе частот речевого сигнала. По каналу ТЧ можно также передавать сигналы телеграфии, факсимильной связи, а также низко- и среднескоростных систем передачи данных. Такая возможность существует потому, что спектры этих сигналов уже спектра речевого сигнала, на передачу которого рассчитан канал ТЧ. Соответственно и другие характеристики канала позволяют осуществлять передачу указанных сигналов.

Стандартный канал ТЧ имеет одинаковые характеристики, вне зависимости от того, в какой частотной системе передачи он получен (в кабеле, радиоканале и т.д.). Большинство характеристик канала нормируется в зависимости от его протяженности или числа переприемных участков. В настоящее время действуют два нормативных документа, определяющих характеристики канала ТЧ. Это “временные нормы на электрические параметры типовых каналов, групповых трактов и радиоканалов ЕАСС”. и приказ министра связи от 18.03.1975г., утверждающий эти “временные нормы”.

Нормы ЕАСС охватывают большее число параметров и определяют их более жестко, чем приказ, относящийся к каналам действующей сети, на которых есть аппаратура, разработанная до издания “временных норм”.

Как уже упоминалось, характеристики каналов ТЧ определяются их протяженностью и числом переприемных участков, поэтому оба указанных фрагмента нормируют параметры каналов в зависимости от их длины и числа переприемных участков. Стандартные каналы данных ТЧ используются для передачи данных со скоростью от 500 (иногда от 200 бит/сек) до 4800 бит/сек (в последнее время появились каналы со скоростью передачи 9600 бит/сек. Такие каналы носят название среднескоростных.

Для организации низкоскоростных каналов связи (50 - 200 бит/сек.) использовать каналы ТЧ экономически нецелесообразно. Обычно для этой цели используются стандартные телеграфные каналы тонального телеграфирования (ТТ) с частотной модуляцией, параметры которой также пронормированы указанными выше документами.

Качество связи по каналу определяется его характеристиками (параметрами). Основными характеристиками канала ТЧ являются:

- Диаграмма уровня канала - график, показывающий изменение уровня передачи при прохождении сигнала по линии связи от оконечной станции передачи (вход канала) до оконечной станции приема (выход канала).

- Остаточные затухания (усиление ) - рабочее затухание (усиление) канала, определяемое в условиях замыкания входа и выхода канала на активные сопротивления нагрузок, равные номинальному значению входного и выходного сопротивлений канала соответственно (как четырехполюсника).

3) Частотная характеристика остаточного затухания - зависимость остаточного затухания от частоты.

По частотной характеристике остаточного затухания можно определить частоты эффективно передаваемой полосы частот канала (f1, f2).Очевидно, что для канала ТЧ:

f1 = 300 Гц, а f2 = 3400 Гц.

Амплитудная характеристика канала зависимость выходного уровня от входного уровня сигнала.

Для оценки качества связи используется и ряд других характеристик, которые можно рассмотреть самостоятельно.

21.4. Широкополосные каналы связи.

Для передачи некоторых видов сигналов канал ТЧ оказывается непригодным. Например, для передачи данных со скоростями более 9600 бит/сек; для передачи сигналов звукового вещания, занимающих, в зависимости от требований к качеству воспроизведения, полосу шириной 6...15 кГц и т.п. необходима организация специальных каналов. Они могут, в частности, быть образованны с помощью специальной аппаратуры путем объединения двух или трех каналов ТЧ.

Для передачи газет с помощью факсимильных сигналов, а также высокоскоростной передачи данных (со скоростью передачи > 10 Кбит) требуется более широкая полоса частот, которая образуется путем объединения соседних по частоте каналов ТЧ и создания типовых групповых трактов . На базе типовых групповых трактов с помощью специального каналообразующего оборудования, о котором речь пойдет ниже, организуют типовые широкополосные каналы.

Групповые тракты и соответствующие им широкополосные каналы называют типовыми , если они нормализованы по всем параметрам . В зависимости от числа объединенных в групповой тракт частотных полос каналов ТЧ, а следовательно, от ширины спектра групповому тракту присваивается название предгрупповой, первичный, вторичный и третичный.

Широкополосным каналам , образованным на базе типовых групповых трактов, присваивают наименование одноименного группового тракта. Соответственно, различают:

предгрупповой широкополосный канал с полосой частот 12...24 кГц на основе трех каналов ТЧ;

первичный широкополосный канал (ПШК) с полосой частот 60...108 кГц на основе 12 каналов ТЧ;

вторичный широкополосный канал (ВШК) с полосой частот 312...552 кГц на основе 60 каналов ТЧ;

третичный широкополосный канал (ТШК) с полосой частот 812...2044 кГц на основе 300 каналов ТЧ.

В зависимости от полосы частот первичных сигналов, которые нужно передать, выбирается тот или иной широкополосный канал. Например, для факсимильной связи при передаче газет с помощью аппаратуры “Газета-2” используется ВШК, а при передачи данных со скоростью несколько десятков килобод - ПШК.

Для передачи сигналов телевизионного вещания требуется канал связи со спектром до 6 МГц. Такой канал может быть образован с помощью проводных систем передачи, работающих по коаксиальному кабелю.

Рассмотренные широкополосные каналы связи относятся к проводным системам передачи.

Создание широкополосных каналов связи, образуемых радиосистемами передачи, строится на других принципах.

На рис.21.8 представлена упрощенная схема радиоканала связи. Передаваемое сообщение поступает в преобразователь, который преобразует его в электрический сигнал. Последний поступает непосредственно на радиопередающее устройство, состоящее из модулятора, генератора несущей частоты и усилителя модулируемых колебаний. С антенны энергия радиочастотных колебаний передатчика излучается в тракт распространения радиоволн. На приемном конце радиоволны наводят ЭДС в антенне. Радиоприемное устройство с помощью селективных цепей отфильтровывает сигнал от помехи. В детекторе происходит процесс, обратный модуляции - выделение из модулированных колебаний исходного электрического сигнала, который в преобразователе снова преобразуется в сообщение, доставляемое абоненту.

Радиоканалы могут быть односторонние, двухсторонние, симплексные и дуплексные, могут организовываться в радиосеть.

Главное отличие в использовании радиоканалов по сравнению с проводными каналами связи по схеме, приведенной выше, состоит в том, что передаваемый сигнал располагается во всей полосе частот радиоканала, и возможности качественной передачи этого сигнала определяются соотношением его спектра и полосы частот, занимаемой р/каналом. Ширина этой полосы определяется диапазоном частот используемого р/канала: КВ, УКВ, ДВ, СДВ и др. или же диапазоном длин р/волн.

Ниже в таблице 21.1 приведена классификация р/волн. Наряду с принятыми в таблице названиями и обозначениями пользуются другими условными названиями для полос частот, выделяемых для тех или иных применений: сверхдлинные волны (СДВ), длинные (ДВ), средние (СВ), короткие (КВ), ультракороткие (УКВ).

Сверхдлинные волны в целом соответствуют мириаметровым, длинные километровым, средние - гектометровым, короткие - метровым, а ультракороткие волны объединяют диапазон с номерами 8...11 (см. табл.21.1). Иногда к УКВ относят и дециметровые волны.

Радиорелейные каналы связи ближе к проводным каналам связи по способам формирования широкополосных каналов, чем радиоканалов в их классическом виде, рассмотренные выше.

Радиорелейные системы передачи, как было ранее сказано, служат для телефонной связи, программ передачи звукового и телевизионного вещания, цифровых данных и других сообщений. Ширина полосы сигналов многоканальной телефонии и телевидения составляет несколько МГц, ненамного меньше полосы сигналов при передачи данных более 10 Кбит/сек, поэтому для их передачи могут быть использованы диапазоны только дециметровых и сантиметровых волн, общая ширина которой составляет 10 гГц. Как указывалось, в этих диапазонах почти полностью отсутствуют атмосферные и промышленные помехи.

В зависимости от используемого вида распространения радиоволн, радиорелейные каналы можно разделить на два вида: прямой видимости и тропосферные.

Наиболее широко применяются р/р каналы первого вида с расстоянием между соседними станциями 40...70 км. По пропускной способности р/р системы прямой видимости разделяют на три основных вида.

Р/р системы с большой емкостью (600...2700 и более каналов ТЧ и канал передачи сигналов телевидения с одним или несколькими каналами звука) используются для организации магистральных р/р каналов большой протяженности.

Р/р системы средней емкости (60...600 каналов ТЧ или канал телевещания) используются для организации внутризоновых соединительных линий.

Малоканальные р/р системы (6...60 каналов ТЧ) используются для организации местных соединительных линий.

По способу передачи сигналов р/р каналы, как и проводные каналы разделяют на два типа: с частотным (ЧРК) и временным (ВРК ) разделением каналов.

P/p системы с ЧРК позволяют организовать большое число каналов связи. Кроме того, используется та же аппаратура объединения каналов, что и на проводных каналах, а это позволяет непосредственно стыковать на входе и выходе группового тракта без демодуляции.

В р/р системах с ВРК число каналов меньше, однако аппаратура объединения и приемопередающая аппаратура здесь проще и компактнее.

Р/р каналы , использующие эффект дальнего тропосферного распространения р/волн называют тропосферными р/р каналами (ТРРК ).

Соседние станции TPPK обычно располагаются на расстоянии 200...300 км, которое при благоприятных условиях может быть увеличено до 500 км. Возможность перекрывать такие большие расстояния является основным преимуществом ТРРК.

Общий принцип построения TPPK сходен с построением р/р каналов прямой видимости, т.е. передача радиосигнала в TPPK также осуществляется последовательно от одной станции к другой. Однако, затухание сигнала на участке TPPK велико: около 200 дБ, сигнал на месте приема имеет многолучевой характер и подвержен замираниям. Поэтому в TPPK применяются передатчики большой мощности (до десятков киловатт) и остронаправленные антенны. Для улучшения качества работы TPPK на станциях применяют разнесенный прием и другие методы борьбы с быстрыми замираниями.

Пропускная способность TPPK обычно составляет 12...60 каналов ТЧ. В р/р системах стоимость сооружений значительно превышает стоимость приемопередатчиков. Поэтому для повышения экономической эффективности и пропускной способности р/р система, как правило, делают многоствольными. На каждой станции несколько приемопередатчиков на различных частотах работают на общую антенно-фидерную систему.

Для предотвращения помех, действующих на приемнике со стороны передатчиков обратного направления при использовании общей антенны, выбирают частоты передатчика и приемника, размещенные в разных частях выделенного диапазона. Выбор частот осуществляется таким образом, чтобы возникающие комбинационные помехи располагались между частотами приема соседних стволов.

21.5. Средства каналообразования и уплотнения.

Из всего разнообразия каналообразующих средств связи рассмотрим те, которые наиболее часто используются в качестве аппаратуры каналообразования и уплотнения на соединительных линиях. Эта аппаратура ВЧ телефонирования типа К-60 и аппаратура тонального телеграфирования типа ТТ-48.

Аппаратура К-60 применяется для уплотнения симметричных многочетверочных и одночетверочных кабелей на внутризоновых сетях и соединительных линиях. В последнее время широкое распространения получила аппаратура К-60П на полупроводниковых элементах, обеспечивающая в спектре 12...252 кГц организацию 60 каналов ТЧ на каждой паре кабеля. Каналы ТЧ удовлетворяют всем утвержденным нормам и могут быть использованы для работы тонального телеграфа, передачи данных и т.д. Предельная дальность составляет 12500км с пятью переприемными участками по 2500км. Средняя длина усилительного участка 17...19 км. Между обслуживаемыми усилительными пунктами(ОУП) может располагаться до 12 необслуживаемых усилительных пунктов (НЕУП).

Основное оборудование оконечной станции К-60П состоит из 5 стоек (см. рис.21.9).

Стойка тонального вызова

и див-систем для 60 каналов

(СТВ-ДС-60) образует двухпроводные каналы при их ручном обслуживании. При автоматической коммутации каналов или их использования для тонального телеграфирования или передачи данных стойка не используется.

Стойка индивидуальных преобразователей

для 60 каналов

(СИП-60) осуществляет преобразование спектра канала ТЧ (300-3400Гц) в соответствующую полосу частот 12- канальной первичной группы (60-108 кГц).

Стойка групповых преобразователей для четырех систем К-60П (СГП) переносит каждую из первичных групп однократным или двухкратным преобразованием в соответствующую полосу линейного спектра 12...252 кГц.

Стойка унифицированного генераторного оборудования (СУГО) для пяти систем К-60П вырабатывает все необходимые частоты для преобразователей СИП и СГП и контрольные частоты.

Стойка линейных усилителей и корректоров

(СЛУК) обеспечивает необходимое усиление токов линейного спектра и осуществляет автоматическую регулировку усиления по контрольным частотам. При отсутствии необходимости иметь 60 каналов стойки СТВ-ДС60 и

СИП-60 могут быть укомплектованы устройствами на 12, 26 или 36 каналов.

Аппаратура тонального телеграфирования ТТ-48 используется для уплотнения каналов ТЧ, соединительных линий между узлом потребителя каналов и центральной станцией. В некоторых случаях иметь большие пучки телеграфных каналов между двумя узлами потребителя аппаратура ТТ-48 используется для уплотнения прямого канала ТЧ между этими потребителями.

Аппаратура ТТ-48 с помощью частотного деления позволяет в одном канале ТЧ организовать 24, 12 или 6 каналов, допускающих работу с предельной скоростью 50, 100 или 200 бит/с соответственно. Однако чаще всего используются модификации аппаратуры ТГ-48, укомплектованные блоками, рассчитанными на разные скорости передачи. Например, модификация БК-40 содержит два комплекта аппаратуры (на два канала ТЧ), в каждом из которых 16 каналов со скоростью передачи 50 бит/с, два канала со скоростью 100 бит/с и один канал со скоростью 200 бит/с. ТТ-48 рассчитана на работу по телеграфным каналам в дуплексном режиме с разделенными цепями приема и передачи. Ее структурная схема построена по индивидуальному принципу без промежуточных групповых преобразователей, т.е. передатчик и приемник каждого канала имеют свои индивидуальные генераторы, частота которых зависит от номера канала.

Кроме приведенных средств каналообразования и уплотнения, используемых в проводных и р/релейных каналах связи на практике находят применение следующие вид аппаратуры, работающие по коаксиальным кабелям.

Система передачи К-10800 . Является наиболее мощной системой нового поколения первичной сети ЕАСС. Она используется на тех направлениях, где потребность в каналах ТЧ превышает 15...20 тысяч. Она предназначена для работы по коаксиальным кабелям КМ-4 (КМ8/6) в спектре частот 4332...59684 кГц.

Система передачи К-3600 . Предназначена для работы по кабелю КМ-4 (KM8/6). Позволяет организовать в одной паре в каждом направлении 3600 каналов ТЧ или 1800 каналов ТЧ, канал телевидения в спектре частот 812...17596 кГц. Устанавливается вместо действующей системы передачи К-1920 (К-1920У). Дальность действия до 12500 км. Применяется на магистралях первичной сети ЕАСС.

Система передачи К-1920П . На 1920 каналов ТЧ либо 300 каналов ТЧ, канал телевидения и канал звукового сопровождения. Полоса частот 312...8544 кГц. Дальность действия 12500 км. Применяется для магистральной связи.

Система передачи К-300 . Предназначена для внутризоновой первичной сети ЕАСС. Спектр 60...1300 кГц, дальность 12500 км. Длина усилительного участка 6 км, работает по коаксиальным кабелям с малогабаритными парами.

Система передачи К-120 . Работает на внутризоновых сетях по однокоаксиальному кабелю ВКПП и ВКПА, является двухполосной со спектрами: 60...552 кГц и 812...1304 кГц. Дальность 600км, длина усилительного участка 10 км.

Кроме указанных имеются системы уплотнения для работы по симметричным кабелям (К-60П, К-1020С, К-24P) и воздушным линиям (В-12-3 и В-ЗЗ).

Характеристики этих систем передачи подробно изложены в рекомендованной литературе.

17.6. Сети каналов связи (первичные сети).

Все рассмотренные ранее типы и виды каналов связи образуют местные, зоновые или магистральные первичные сети каналов ЕАСС. Первичная сеть , иначе называемая сетью каналов связи , представляет собой совокупность сетевых узлов связи и каналов связи, включающих средства каналообразования и линии связи (передачи) различной физической природы, образующую сеть типовых каналов передачи и типовых групповых трактов . Для образования первичной сети связи применяются кабельные, радиорелейные, спутниковые и другие линии передачи. В соответствии с принципами построения Единой автоматизированной сети связи (ЕАСС), включающяя все местные, внутризоновые, зоновые и магистральные сети и каналы связи, первичная сеть служит основой для создания вторичных сетей и является своеобразным “скелетом“ общей сети связи. Принцип организации первичной сети поясняет рис.21.10. Сетевые узлы организуются на пересечении нескольких линий связи (передачи), в них устанавливается каналообразующая, уплотняющая и коммутирующая аппаратура систем передачи и осуществляется переключение каналов (или их групп), принадлежащих разным системам передачи. Окончания каналов показаны на рис. .10 кружочками. С помощью сетевых станций , являющихся оконечными точками первичной сети производят подключение потребителей к этой сети.

Исходя из сложившегося подхода, первичная сеть по территориальному принципу подразделяется на магистральную, внутризоновые (зоновые) и местные первичные сети.

Зоновая сеть объединяет внутризоновую и местные первичные сети на территории этой зоны.

Основные звенья первичной сети связи - сетевые узлы, в зависимости от уровня использования в первичной сети, делятся на три класса , а внутри каждого класса - по назначению: территориальные, узлы переключения, узлы выделения и сетевые станции (оконечные точки, соответствующие первичной сети).

Следующим звеном первичной сети являются системы передачи (проводная, радио), о которых говорилось ранее.

Основной типовой канал в первичной сети ЕАСС - канал тональной частоты (ТЧ), на основе которого создаются широкополосные первичные (12 каналов ТЧ) и вторичные ( 60 каналов ТЧ) каналы.

Таблица 21 .1.

|

Номер полосы час-] тотного спектра |

Метрическое наименование волн |

Диапазон длин волн |

Диапазон частот |

Обозначение полосы частот |

|

Мириаметровые Километровые Гектаметровые Декаметровые Метровые Дециметровые Сантиметровые Миллиметровые Децимилли- метровые |

10...100 км 1...10 км 100...1000 м 10...100 м 1...10 м 10...100 см 1...10 см 1...10 мм 0,1...1 мм |

3...30 кГц 30...300 кГц 300...3000 кГц 3...30 МГц 30...300 МГц 300...3000 МГц 3...30 ГГц 30...300 ГГц 300...3000 ГГц |

ОНЧ (очень низкие) НЧ (низкие) СЧ (средние) ВЧ (высокие) ОВЧ (очень высокие) УВЧ (ультравысокие) СВЧ (сверхвысокие) КВЧ (крайневысокие) ГВЧ (гипервысокие) |

PAGE 2

Источник

сообщения

Передатчик

анал

Приемник

Получатель

сообщения

Пункт А

Пункт Б

A(t)

A*(t)

S(t)

S*(t)

Рис. 21 .1. Система передачи информации.

формирователь

сигналов

непрерывный

канал

решающее

устройство

Дискретно-непрерывный канал

Непрерывно-дискретный канал

Дискретный канал

b(t)

u(t)

u*(t)

b*(t)

Рис. 21 .2. Дискретный канал.

Перемножитель

Сумматор

Идеальный

фильтр

Источник

мультиплика-

тивной помехи

Источник

аддитивной

помехи

u(t)

u*(t)

Рис. 21.3. Эквивалентная схема непрерывного канала.

Рис. 21 .4. Волоконный световод.

оптический

квантовый

генератор

оптический

генератор

усилительная

станция

фото-

детектор

электрический

сигнал

оптический кабель

Рис. 21 .5. Оптическая линия связи.

u(t)*t)

u(t)*t)+

Рис. 21 7.6. Радиорелейный канал связи.

ОС

ОС

ПРС

ПРС

Рис. 21 .7. Спутниковый канал связи.

преобра-

зователь

преобра-

зователь

радиопередающее

устройство

радиоприемное

устройство

сообщение

УМК

СЧ

СЦ

А А

Рис. 21.8. Структурная схема радиоканала связи.

СТВ-ДС-60

СИП-60

СГП

СЛУК

ОП

СУГО

60 четырехпроводных

Каналов ТЧ

индивидуальные

несущие

5 первичных

групп 6--108 кГц

линейный

спектр 12-552 кГц

линейный

тракт 12-552кГЦ

групповые

несущие

Рис. 21.9. Структурная схема станции К-60П.

Рис. 21 .10. Первичная сеть связи.

Существует множество видов каналов связи, которые, в зависимости от типа среды распространения принято делить на проводные, акустические, инфракрасные и радиоканалы. В зависимости от видов сигналов каналы связи можно различают

Непрерывные (на входе и выходе канала - непрерывные сигналы);

Дискретные или цифровые (на входе и выходе канала - дискретные сигналы);

Непрерывно-дискретные (на входе канала - непрерывные сигналы, а на

выходе - дискретные сигналы);

Дискретно-непрерывные (на входе канала - дискретные сигналы, а на выходе -

непрерывные сигналы).

По времени существования выделяют коммутируемые и некоммутируемые каналы. Коммутируемые (временные), создаются только на время передачи информации. Некоммутируемые каналы (выделенные)- создаются на длительное время с определенными постоянными характеристиками. Каналы также можно классифицировать по скорости передачи информации, диапазону частот, изменению параметров во времени (с постоянными и переменными параметрами) и т.д.

В общем случае, канал связи- это система технических средств и среда распространения сигналов для передачи сообщений (не только данных) от источника к получателю (и наоборот). В состав канала связи входят линии связи (физический уровень передачи), основные параметры которых можно разделить на две группы/12/: параметры распространения, характеризуют процесс распространения полезного сигнала, и параметры влияния, описывающие степень влияния на полезный сигнал других сигналов и помех. В каждой из этих групп можно выделить первичные и вторичные параметры. Первичные параметры характеризуют физическую природу линии, например погонную емкость или индуктивность электрического кабеля, степень неоднородности оптического волокна, а вторичные отражают некоторый обобщенный результат прохождения сигнала по линии связи. На вторичные параметры оказывают влияние как первичные параметры, так и помехи. Например, при передаче по проводной линии сигналов различных частот из-за наличия распределенного комплексного сопротивления линии коэффициент передачи для гармонических колебаний с различными частотами будет различным. Это приводит к искажениям формы сигнала.

Основными вторичными характеристиками линии связи являются: -амплитудно-частотная характеристика (АЧХ);

Полоса пропускания;

Затухание;

Помехоустойчивость;

Пропускная способность;

Достоверность передачи данных.

АЧХ показывает, как изменяется амплитуда сигнала на выходе линии связи по сравнение с амплитудой на входе для различных частот передаваемого сигнала (рис.9).

Рисунок 9- Амплитудно-частотная характеристика

АЧХ дает полную картину о линии связи с точки зрения прохождения сигналов различных частот, однако получить ее достаточно трудно. Для этого нужно провести тестирование линии эталонными синусоидами по всему диапазону частот от нуля до некоторого максимального значения, которое может встретиться во входных сигналах. Причем менять частоту входных синусоид нужно с небольшим шагом, а значит, количество экспериментов должно быть очень большим. Поэтому на практике вместо амплитудно-частотной характеристики применяются другие, упрощенные характеристики- полоса пропускания и затухание.

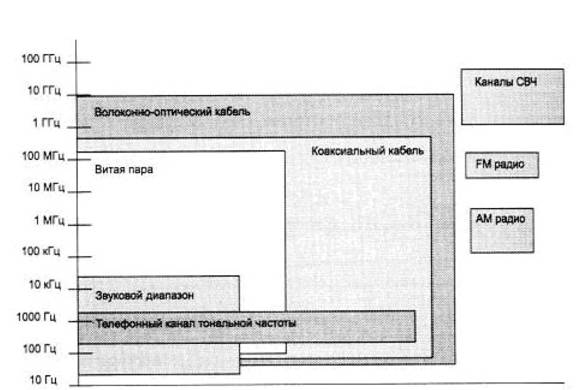

Полоса пропускания является производной характеристикой от АЧХ. Она представляет собой непрерывный диапазон частот, для которых отношение амплитуды выходного сигнала к входному превышает некоторый заранее заданный предел. Фактически полоса пропускания определяет частотный диапазон сигнала, при котором он передается по каналу связи без значительных искажений. Обычно полоса пропускания отсчитывается на уровне 0,7 от максимального значения АЧХ. На рис.10 показаны полосы пропускания для различных линий связи.

Рисунок 10- Полосы пропускания различных линий связи

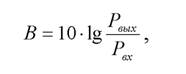

Затухание определяется как относительное уменьшение амплитуды или мощности сигнала при передаче по каналу сигнала определенной частоты. Часто при эксплуатации канала заранее известна основная частота передаваемого сигнала, то есть та частота, гармоника которой имеет наибольшую амплитуду и мощность. Поэтому достаточно знать затухание на этой частоте, чтобы приблизительно оценить искажения передаваемых по каналу сигналов. Более

точные оценки возможны при знании затухания на нескольких частотах, соответствующих нескольким основным гармоникам передаваемого сигнала. Затухание вычисляется по следующей формуле:

где Рвых - мощность сигнала на выходе канала, Рвх - мощность сигнала на входе канала.

Затухание всегда рассчитывается для определенной частоты и соотносится с длиной канала.

На практике пользуются понятием "погонное затухание", т.е. затухание сигнала на единицу длины канала, например, затухание 0.3 дБ/метр. Чем меньше затухание, тем выше качество линии связи. Обычно затухание определяют для пассивных участков линии связи, состоящих из кабелей и кроссовых секций, без усилителей и регенераторов. Например, кабель с витыми парами категории 5 для внутренней проводки в зданиях, применяемый для локальных сетей, характеризуется затуханием не ниже -23.6 дБ для частоты 100 МГц при длине кабеля 100 м. У оптического кабеля затухание существенно более низкое, и обычно лежит в диапазоне от 0.2 до 3 дБ при длине кабеля в 1000 м. Следует отметить, что практически всем оптическим волокнам свойственна сложная зависимость затухания от длины волны, с тремя так называемыми «окнами прозрачности»- 850, 1300 и 1550 нм. Наименьшие потери

обеспечиваются на длине волны 1550 нм, что позволяет достичь максимальной дальности при фиксированной мощности передатчика и фиксированной чувствительности приемника. Многомодовый кабель обладает двумя первыми окнами прозрачности, т. е. 850 и 1300 нм, а одномодовый кабель- двумя окнами прозрачности на длинах волн 1310 и 1550 нм.

Помехоустойчивость линии определяет ее способность выполнять свои

функции под действием помех со стороны внешней среды или проводников

самого кабеля. Помехоустойчивость можно оценить максимальной

интенсивностью помех, при которой нарушение функций еще не превышает

допустимых пределов. Помехоустойчивость зависит от типа используемой

физической среды, от экранирующих и подавляющих помехи средств самой

линии. Наименее помехоустойчивыми являются радиолинии, наиболее-

волоконно-оптические, малочувствительные к внешнему электромагнитному излучению. Помехоустойчивость может быть повышена за счет использования для передачи сигнала помехоустойчивых кодов и специальных алгоритмов обработки.

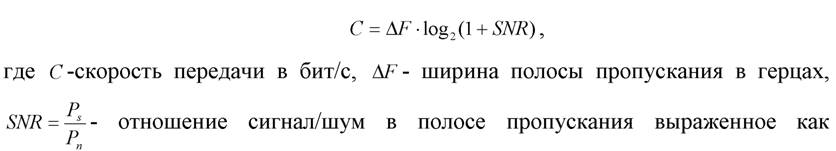

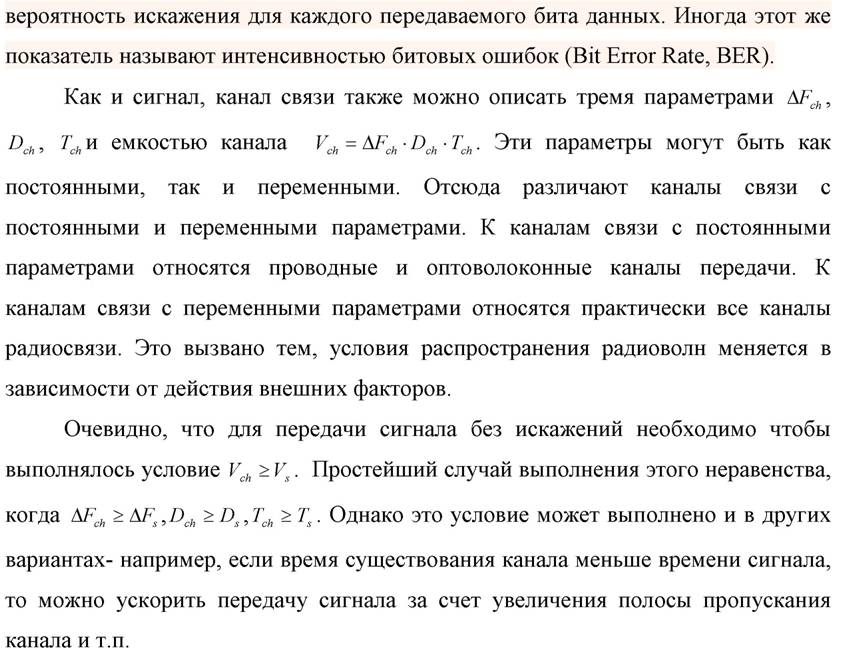

Пропускная способность линии характеризует максимально возможную скорость передачи данных по линии связи. Пропускная способность измеряется в битах в секунду. Это связано с тем, что данные в линиях связи передаются последовательно, то есть побитно. Теоретически максимально возможная пропускная способность вне зависимости от способа кодирования определяется теоремой Шеннона-Хартли:

отношение мощностей сигнала к мощности белого гауссовского шума. SNR - определяет число уровней сигнала, которые может различить приемник. Так, если SNR >3, то единичный сигнал может переносить два бита информации. Типичные скорости передачи для наиболее распространенных линий связи приведены в таблице 1.

Таблица 1- Скорость передачи данных по каналам связи

Достоверность передачи определяется степенью искажения сигнала, т.е. тем, насколько принятый сигнал соответствует переданному. В цифровых системах передачи информации достоверность передачи данных характеризует

Для ускорения разработки телемедицинских систем и оценки влияния параметров канала на качество передачи сигнала удобно использовать для моделирования среду MATLAB и Simulink, которая, предоставляя готовые к использованию модели каналов, позволяет интегрировать их в модель системы для оценки влияния различных искажений на качество передачи сигнала. Входящий в состав Simulink Communication Blockset предлагает модели таких каналов, как канал с аддитивным белым гауссовским шумом, двоичный симметричный канал, многолучевой рэлеевский канал с замиранием, райсовский канал с замиранием и др. Меняя параметры канала можно оценивать погрешность передачи для различных видов модуляции, типа помехоустойчивого кодирования и способов обработки сигнала.